マニア向け ボケのすべて〜上級者編3:ボケ円径の実測とボケ味の評価

スポンサード リンク

こんばんは、レンズグルメの写真下手、Iwasaki です。

今回は実際に手持ちのレンズのボケ量(ボケ円径)とボケ味を調べる方法をご紹介します。

ボケ円径は、アプリ「ボケ予測」で計算できますが、実際に同じ値になるかチェックしてみましょう。

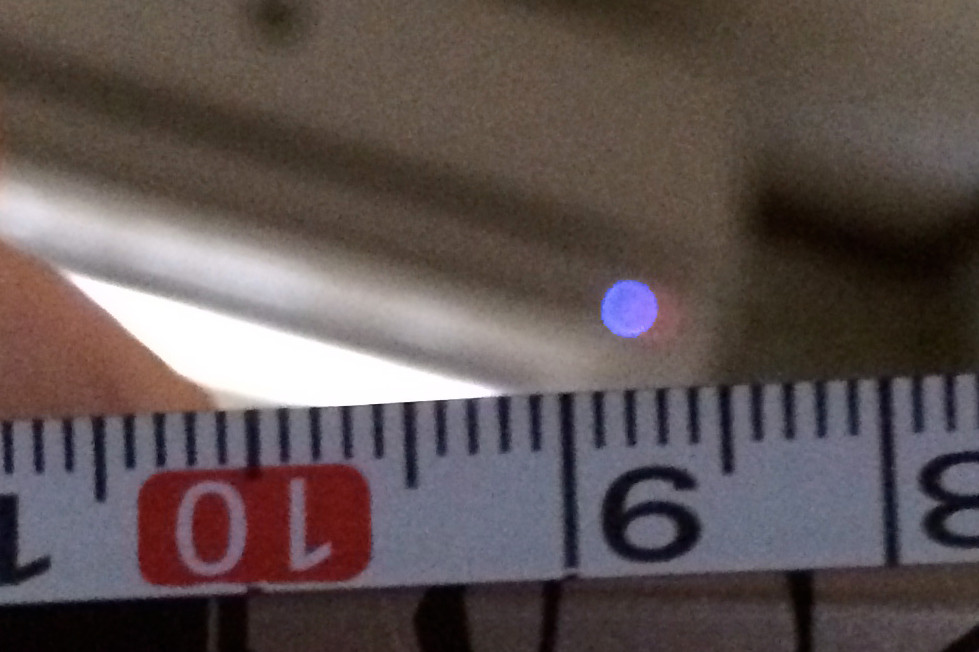

薄暗い部屋で、カメラから0.5mとか1mの適当な距離に、物差しを置きます。

物差しをスタンドか何かで照らします。

次に、部屋の奥に、点光源を置きます。

数百円の小型LED懐中電灯の前面に1mm程度の穴をあけたアルミホイルをかぶせると良いでしょう。

あとはファインダーを覗いて、物差しにピントを合わせ、そのすぐ上に点光源のボケ円が来るようにして、

写真を撮れば終わりです。ボケ円径を測るだけなら、撮影せずにファインダー上でもできます。

↓ この方法で iPhone のカメラのボケ円径を測った写真の一部です。

このように「ほぼ無限遠の点光源がつくるボケ円の見かけの直径」つまり、レンズの有効径が測れます。この値は [焦点距離 ÷ F値] と等しくなっているはずです。

しかし、至近距離で測ったときなど、実測値が計算値より小さい場合もあるかもしれません。これは、至近距離では焦点距離を短くするような設計のレンズだからです。

次にボケ味のチェックです。

点光源を2m程度の適当な距離に置いて、前ピンと後ピンにわざとボカして撮影し、

それぞれ、後ボケと前ボケをチェックします。

チェック項目は、前回の最後に書いたように、理想的なボケ円、つまり「フチがシャープな真円で、内部の明るさが一様」であるかどうか、です。

ganref.jpのサイトに、キヤノンのEFマウント(およびEF-S)の27種類ものレンズの

後ボケをテストしたページがあります。キヤノンユーザーは必見と思います。

ニコンFマウント用レンズのページもあります。

後ボケ(前ピン)で、フチの近くが明るく中央がやや暗いなら、球面収差が過補正の可能性大です。その場合、前ボケでは逆にフチがにじんでいるはずです。フチがにじむボケは、ボケ自体は柔らかくていいのですが、球面収差があるわけですから、肝心のピントが合った被写体がシャープに写りませんので、私はいいレンズとは考えません。

明るさが一様かどうか、肉眼で難しいなら、Photoshop、ImageJ、GIMPなどを使えば数値で分かります。

次に、画面周辺部で同じことをチェックします。

ほとんどのレンズで、絞り開放では真円ではなくラグビーボール型になるはずです。これが口径食です。斜めに入射した光線の一部がレンズの筒にケラれることで起こる現象です。

また、EF85mmF1.2Lなどの大口径単焦点レンズでは、ミラーボックスによるケラレも起きます。この場合、画面の上または下の方にあるボケ円の下または上がすっぱり水平に切り取られた形になります。

口径食が起きると、ボケ味が悪くなることよりもむしろ、画面四隅が暗くなることが問題です。ボケ円面積の減少に比例して周辺光量の低下が起きるからです。白い紙を複写する場合や、被写体の明るさを計測する場合などには困ったことになります。

開放F値がいかに小さい(つまり明るく高価な)レンズでも、口径食があると厳密な用途には使えません。個人的には、この現象がなくなる口径食消失F値こそが、実用上の開放F値と思っています。

したがって、口径食消失F値を、それぞれのレンズで知っておく必要があります。

実際に調べてみると、レンズによって1段絞れば消失するものや、3段絞っても消失しないものもあります。先ほどのganref.jpのサイトをよく見れば、だいたい分かると思います(四隅の点光源がないのが残念)。

ただし、撮像板の小さいAPS-Cカメラに、フルサイズ機用レンズを付けた場合には、開放から口径食が出ないこともあります。EF-Sレンズの方がコンパクトでいいとお思いでしょうが、デカいレンズはそれなりに長所があるわけです。

APS-C機にフルサイズ機用レンズを付ける手法は、口径食の点だけでなく、諸収差の少ない画面中央部だけを切り取るわけですから、ボケ味、解像度ともに開放近くから高画質が得られる、いい使い方だと思います。

もうひとつ、ボケ味や解像度を調べる、より厳密な方法をご紹介しましょう。理想的な無限遠点光源、しかも画面にたくさん、、、、そう、星を撮ればいいんです。

赤道儀があればベストですが、なければISO感度を10000位に設定すれば、三脚だけで撮影できます。星の日周運動は、1秒あたり約1/240度です。1000万画素の撮像板なら、35mm判換算50mmレンズで2.5秒、100mmなら1.25秒まで、日周運動による星像の流れは画素ピッチ以下です。これで、たとえば50mmF2.8で2.5秒の写真を、後ピン(マニュアルレンズには不可能ですが)、ジャスピン、前ピン(後ボケ)、の3種類とっておいて、上記のチェックを行えばよいのです。

星が無理なら、見晴らしの良い場所から夜景を撮ることでも、ほぼ同様のテストができます。

ジャスピンで画面四隅まで、暗めの星が3X3画素の正方形内に収まっていれば、ほぼ理想的なレンズです。そのレンズなら、後ピンでも前ピンでも四隅まで理想的なボケ円が撮れているはずです(口径食以外は)。

そんなレンズあるんかいな、と思われるかもしれませんので、一例を示しておきます。オリンパス90mmF2マクロの開放から1段絞った写真です。感度の低いカメラなので赤道儀を使っています。このレベルのレンズは10本に1本見つかればラッキーという感触です。テストしたレンズのなかで、この次にいい、と個人的に思っているのはキヤノンEF135mmF2Lです。

星像テストは、おそらくレンズメーカーが最も嫌がるテストのひとつだと思います。

みなさんも是非どうぞ(笑)。

次回は、回折ボケの話をしようと思います。

スポンサード リンク

関連してなさそうだけど面白いかもしれない記事

-

-

App Storeのカテゴリーまとめ : どれがユーザーに人気なのか?

こんばんは、「ジャンプ測定」がスポーツ/無料14位で大喜びの Iwasaki です。 (追記:その

-

-

iPhone の MNP キャッシュバック額を10店舗に聞いてみたら見事にバラバラだった件

こんにちは、Iwasaki です。 MNP ってありますよね。

-

-

マニア向け ボケのすべて〜上級者編1:有限距離のボケ円径と前ボケの計算法

こんばんは、健康診断の3日前から禁酒できるのか心配な Iwasaki です。

-

-

エタノールのススメ(実はiPhoneにも)

こんばんは、Iwasaki です。 百獣の王といえばライオン、

-

-

初心者のための流星群の見方

こんにちは、趣味にはこと欠かない Iwasaki です。 10

Comment

φ(..)メモメモ いつもながら勉強になる記事ありがとうございます。

周辺光量落ちはそういうことだったんですかφ(..)メモメモ

今時のデジイチだと周辺光量落ちはライブビューモードで確認できますね。

広角なんかだと、かなり落ちてます。

計算したことなかったけど、星ってけっこう動くんですねぇ…

やっぱ赤道儀か、長秒でわざと流すかだな…φ(..)メモメモ

星撮り、やってみたいとは思うのですが、うちのあたりじゃ環境光が邪魔で…

高原にでも遊びにいけることがあったら撮ってみようかな…

EF135mmF2L、噂には良いってきくけど、やっぱいいんですか…涎が出ちゃいます…

んっ、Lって書いてある!!L玉だ!!あの赤い線入った高級レンズだ!!…

高価すぎて私には買えないや…。今手持ちの単焦点で頑張ろう…。

こちらこそ、いつも熱心に読んでいただき嬉しいです。

タムロンの90mmF2.8マクロもいいですよね。

星撮りなら、シグマの8mmF4円周魚眼が驚異のコスパです。

15秒までなら流れませんから赤道儀いりませんよ。

[…] この記事はこちらへ移転しました。 […]